インプラントの寿命はどのくらい?有効なメンテナンスについても解説

公開日:2021年12月26日 最終更新日:2022年12月1日

監修:顧問指導医 永山 幸

インプラント治療は、しっかり噛める上に、普通の歯のような美観を備えている優れた治療ですが、治療費が高額な上、外科的な侵襲も加わる治療でもあります。

このため、多くの方がどれくらいもつのかを気になさっています。

実際どれくらいもつのでしょうか。

今回は、インプラントの寿命についてお話しします。

インプラントの予後 寿命

実は、インプラントには寿命がありません。

確かに上部構造という歯冠部分が欠けることはありますが、骨の中に埋められたインプラントが破損することはまずありません。

日常の歯みがきや、定期的な歯科医院でのケアにより適切な状態を保つことができれば、予後が永久であることも十分あり得ます。

インプラント治療の生存率についてお話しします。

10年後のインプラントの生存率

治療の予後を考える上でのひとつの指標が、『10年後の生存率』です。治療を受けてから10年後にどれくらいの割合で残っているのかという意味です。

生存率ではなく、残存率という表現がなされることもあるようですが、意味するところは同じです。

上顎で90%強、下顎で95%前後という100%に近い高い生存率を示しています。

メーカーの保証期間

メーカーのほとんどは、製造保証を5〜10年ほどの長期にわたってつけています。

家電や自動車などの工業製品と比べても、長期間の保証となっていることがわかります。

これは、人工歯根部分や人工歯根と人工歯を接続しているアバットメント部分の保証とされていることが多いですが、それでもメーカーが自信を持っていることの裏返しとも言えるでしょう。

ブリッジや入れ歯との比較

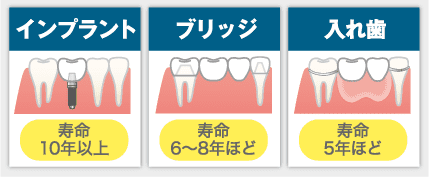

インプラント以外の歯を失った場合の治療法として現在行われているのが、ブリッジや入れ歯です。

ブリッジは、失った歯の前後の歯を利用して被せ物をつけることで噛み合わせを回復させる治療法です。

入れ歯は、残った歯にクラスプという金具をかけて安定を図る取り外しタイプの人工の歯です。

ブリッジの寿命はおおむね6〜8年、入れ歯のそれは5年前後と言われています。

比べてみれば予後の良さがおわかりいただけるのではないでしょうか。

不具合の例

不具合の中で多いのが、次に挙げる3つです。

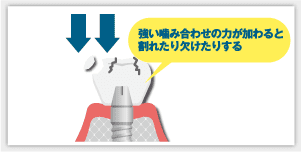

セラミッククラウンの破損

多くは、人工歯にセラミッククラウンが採用されています。

セラミッククラウンは、本物の歯と同じような光沢感、透明感をもつ審美性に優れた被せ物です。

一方、瞬間的に加わる強い力には弱く、割れたり欠けたりすることもあります。

普通の歯は、少しずつ動きます。

噛み合わせている歯が少し動いて、噛み合わせが変化し、インプラントに強い噛み合わせの力が加わるようになると、セラミッククラウンが割れたり欠けたりすることがあります。

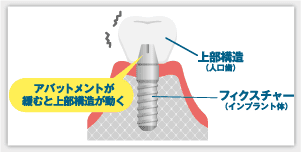

アバットメントの緩み

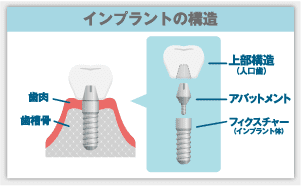

インプラントは、歯冠部分の上部構造と歯根部分のインプラントで構成されています。

アバットメントとは、上部構造と歯根部分を接合しているパーツです。

コネクターというとわかりやすいかもしれませんね。

ここが緩むと、上部構造がグラグラと動き始めます。

あくまでも上部構造が動くだけなので、インプラントそのものはしっかりしていますから、締めなおせば元に戻ります。

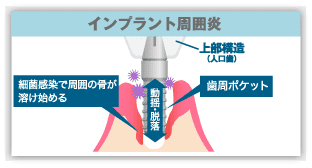

インプラント周囲炎

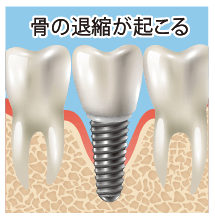

インプラント周囲炎は、プラークの中に潜んでいる細菌によってインプラントを支えている歯槽骨という骨が吸収されて減ってしまう病気です。

歯周病のインプラント版といった感じです。

進行すると、インプラントを支えられなくなり、グラグラと動きはじめ、やがて抜けてしまいます。

寿命を決める要因

インプラントの寿命を決める要因についてお話しします。

歯磨きと嚙み合わせ

一番大きな要因は歯磨きと咬み合わせです。 インプラントは骨と結合が出来ていれば一生使えるものです。 しかし、歯磨きがうまくできていないとインプラント周囲炎という歯周病になってしまいます。インプラント周囲組織は天然歯に比べて抵抗力が弱いですのでひとたび周囲炎になると骨の吸収が早い傾向にあります

また、不適切な咬み合わせや食いしばり、歯ぎしりで過度な負担がかかり続けると骨の退縮が起こります。

補綴物の精度

精度の悪い補綴物(インプラント上のかぶせ物)が入っていると、好ましくない応力がかかるので骨の退縮が起こります。

また、不適切な咬み合わせや食いしばり、歯ぎしりで過度な負担がかかり続けると骨の退縮が起こります。

インプラントの種類

様々なメーカーから発売されています。

低価格なものから高価なものまであります。基本的にはチタンでネジの構造をしているのは同じように見えます。

ただ、表面性状や上部構造(インプラントに連結する歯)の精度に大きな違いがあります。

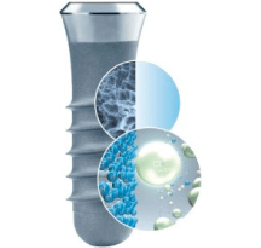

ⅰインプラントの表面性状

当院はストローマンインプラントです。このストローマン社製は世界シェア1位です。

表面は骨と強固に固定できるような構造をしています。SLAR サーフェイスやSLActiveR サーフェイスというものです。

この表面性状には早期に骨が入り込み骨の再生を促す作用があります。この性状はストローマンだけです。

ⅱ精密な構造

構造にゆがみやたわみがあると、骨に不良な応力が加わり、寿命が短くなります。

ストローマン社はもともとスイスの時計部品を製造するメーカーでした。ですから精度の高い製品を作る事が出来るのです。

ですからかぶせる歯もとても精密に作る事が出来るのです。

寿命を延ばすためにはストローマンを選択した方が良いでしょう。

周囲の骨の厚み

埋入する際、周囲の骨の厚みが1,5ミリ以上無いと、経年的に骨が退縮してしまうと言われています。

骨が退縮すると寿命も短くなってしまいます。

ですからそのようなことが無いように事前に骨の厚みを計測しておく必要があります。

現在は手術の前のCT検査をしてデジタル設計の際に骨が薄い事がわかりますので、手術の前に骨造成手術を併用する事もあります。

全身的な要因

糖尿病や骨粗鬆症、リウマチ、肝臓病、腎臓病などの病気、悪性腫瘍に対する放射線治療なども全身的なリスク要因として挙げられます。

このほか、高血圧症、喘息、金属アレルギーなども、インプラント手術に影響すると言われています。

歯科的な要因

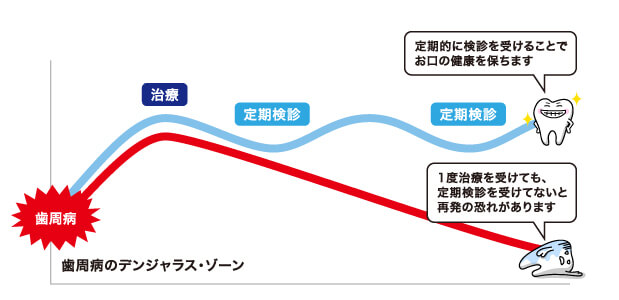

インプラントの予後に関係する歯科的なリスク要因の代表は歯周病です。

歯周病は、歯周病菌が原因で起こる感染症で、歯肉や歯槽骨に炎症を起こし、悪化すると歯を失ってしまうこともあります。

歯周病の治療を受けて適切にコントロールできていない方では、10年後の残存率が、上顎下顎ともに5%前後低下します。

このほか、歯ぎしりや食いしばりなどの噛み合わせの癖も歯科的なリスク要因として挙げられます。

日常生活上の要因

日常生活上のリスク要因としてまず挙げられるのが、喫煙習慣です。

タバコを日常的に吸っている方は、そうでない方と比べると10年後の生存率が上顎下顎ともに10%ほど低下します。

前歯と奥歯では違う?

インプラントの寿命は前歯、奥歯では変わりません。

寿命を左右するのは歯磨きや咬み合わせです。

前歯でも奥歯でも正しい歯磨き方法を治療したクリニックで指導してもらいましょう。

当院ではインプラントの寿命を長くするために半年に1回の定期検診を行っています。

定期検診をする事で、歯磨きのモチベーションを高く保つことが可能です。

また、咬み合わせの変化がないか、レントゲン検査をして骨が退縮していないかを確認する事が可能です。

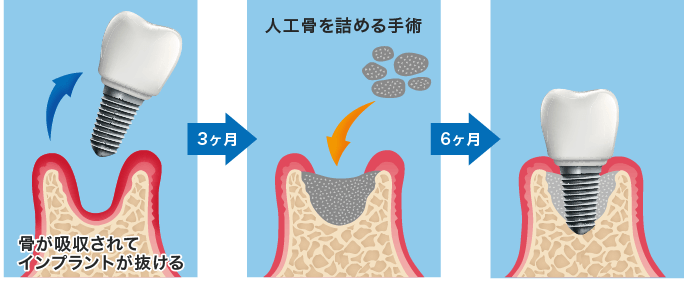

抜けてしまったら

インプラントが抜けてしまうという事は、周囲の骨に炎症があるという事です。まずはその部分をきれいにしてから治癒を待ちます。

骨が吸収されてしまっている事が多いですので、同じ部分にはできない事があります。

そのような場合は、骨の造成手術を行う必要があります。

抜けてしまった部分の再手術は容易な事ではありません。

技術力が高く、経験値の高い歯科医師でないと抜けた部分の再手術は出来ません。

折角、費用と時間をかけて入れたインプラントです。寿命を少しでも伸ばして一生快適に使えるように「毎日の歯磨き」と「定期検診」を欠かさないようにしましょう。

寿命を決める歯磨き・検査

インプラントは正しい歯磨きと定期的なメンテナンスによって一生もつものです。

正しい歯磨き

ご自身で毎日正しい歯磨きをしているかどうかで

寿命が決まると言っても過言ではありません。

歯磨きをしなかったり、正しく歯磨きできていない場合は

インプラント周囲炎(インプラントの歯周病)になってしまい、症状が進行すると抜けてしまう場合があります。

寿命を延ばすためには

普通の歯ブラシ以外に歯間ブラシやデンタルフロスなどを使う必要があります。

周囲に歯垢をためない様な歯磨きが必須です。

正しい歯磨き方法は、インプラントの入っている位置や歯並びによって人それぞれですので、

歯科医師による指導が必要です。

噛み合わせのチェック

インプラントが顎の骨にしっかり固定されているため、

周囲の歯に対して影響が出ていないかを

調べる必要があります。

お口の中の状態は常に変化しているため、

まわりの歯にダメージを与えてしまわないように、

注意深く観察していく必要があります。

レントゲン検査

インプラントを固定している顎の骨に異常がないか、

歯周病になっていないか、

顎の骨が溶けていないかなど、

レントゲン検査を定期的に行います。

当院では、画像による詳しい診断結果を元に、

患者様にわかりやすく説明しております。

メンテナンス(定期健診)

インプラント治療は「歯が入ったら終わり」

というものではありません。

健康な状態を保つために定期検診での歯磨きチェック、噛み合わせのチェック、レントゲン検査をしていくことが最も重要です。

長く使って頂くために半年~1年に1回、歯科医院でメンテナンス(定期検診)しましょう。

定期検診では

①インプラント周囲に歯垢や歯石がたまっていないか、

②歯磨きが正しくできているか、

③噛み合わせが正しく出来ているか、

④ご自身の歯に異常がないか、などをチェックします。

もしそこで良くない予兆(歯肉炎がある、歯茎が

腫れているなど)があれば正しい歯磨き指導や、

必要に応じて噛み合わせ調整、歯石除去、

クリーニングを行い、抜けてしまわないようにメンテナンスを行います。

当院のメンテナンス

このようにインプラントは術後のメンテナンス次第で、

寿命が変わってきますので、治療を受ける前に

よく確認して頂くことで、リスクを低減することができます。

ザ・ホワイトデンタルクリニックでは定期検診に力を入れており、定期検診にて6ヶ月~1年に1回お口の中の状態を診させて頂いております。

メンテナンスのお知らせはハガキでお送りしておりますので、

検診を忘れてしまうかも、といったご不安を回避しております。

まとめ

今回は、インプラントの予後についてお話ししました。

インプラントは、適切に管理すれば10年後の生存率が90%以上と高い数値を示しています。

治療を受ける側の骨の質や厚みなどの条件の違いがあるということを考えても、予後はかなり良いと言っても間違いではないでしょう。

実際、1965年に世界で初めて現在の方法と同じ方法で治療を受けた方は、2006年に亡くなるまでインプラントが機能し続けたそうです。

予後はかなり良いのですが、不具合が決して起こらないというわけではありません。

治療を受ける場合は、予後の説明もしっかり受けていただくことがとても大切です。

痛みや費用が心配な方へ

「インプラントをしたいけど、痛みが心配だし、

そもそも手術自体に緊張してしまうし怖いです…。」

そんな方にも、当院では静脈内鎮静法を完備したクリニックです。

静脈内鎮静法であれば手術前のドキドキすら感じませんし、

歯科恐怖症の方や嘔吐反射の強い方、すぐオエッと

なってしまう方でも、熟睡状態で治療が受けられます。

費用に不安のある方にも治療を受けて頂けるよう、

低予算の方でインプラント治療が出来る

特別なプランをご用意しております。

まずはお気軽にカウンセリングへお越し下さい。

当院の歯科院長が責任を持って対応いたします。