歯が動いてきた!!

それはインプラント周囲炎かもしれない

公開日:2021年12月26日 最終更新日:2022年12月1日

監修:顧問指導医 永山 幸

インプラントは、本物の歯と同じと言っていいくらい、しっかりと噛めるものなのですが、ごく稀ですが、グラグラと動いてくることがあります。

グラグラと動いて安定性を失う原因は、インプラント周囲炎という病気です。

これはいったいどのような病気なのでしょうか。

インプラント周囲炎について

インプラント周囲炎とは

インプラントの周囲組織に起こる炎症性の病気です。

周囲組織とは、歯肉や歯槽骨という骨などを指します。

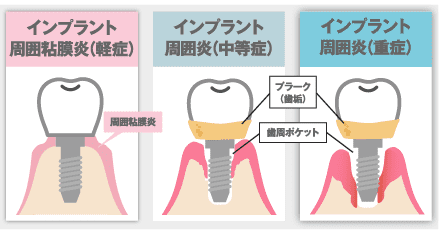

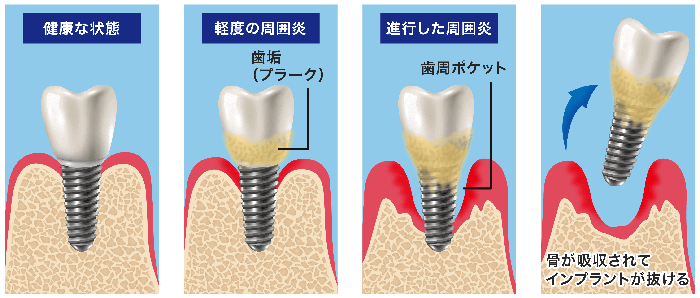

進行状況によって、軽症、中等症、重症に分けられます。

余談ですが、歯の周囲組織に炎症を引き起こす病気は歯周病とよばれます。

歯周病も、歯肉炎(軽症)、歯周炎(中等症)、歯周炎(重症)の3種類に分けられます。

インプラント周囲炎と歯周病の症状は似ている?

症状は同じです。原因はインプラント周囲の歯磨き不足です。歯垢があると周囲の歯肉に歯周病菌が増殖しやすい環境になります。

歯周病になると天然歯の場合に比べてインプラントの方が3倍の速さで骨吸収するといわれています。

原因

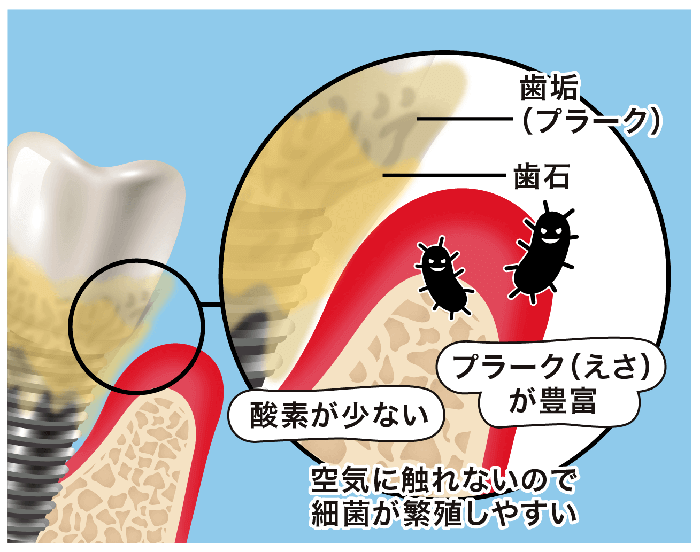

1. 歯垢

歯磨きができていないと歯と歯茎の境目に歯垢が溜まります。

その歯垢に細菌が取りつき、歯垢に含まれる糖を餌として増殖します。

インプラント周囲炎の原因菌は、サイトカインという毒素を作り出します。

この毒素に対して、ヒトの身体が防御反応として炎症を起こします。

炎症反応の結果として、歯肉が腫れ、やがて周囲の歯槽骨という骨が溶かされていきます。

実は、歯周病も同じような仕組みで発生しており、歯周病の原因菌が作り出す毒素に対する炎症反応の結果、生じていると考えられています。

このように、原因についても歯周病とよく似ています。

2. 咬み合わせ

咬み合わせがインプラント部分だけ強く当たっている場合、周囲の骨が吸収されていきます。

顎は食事の際に、いろいろな動きをします。

横にずらした際や前にずらした時に引っ掛かる感じ、咬みにくい事があればすぐに受診し、必要に応じて調整をしてもらいましょう。

周囲炎の症状

続いて症状をご紹介します。

周囲の症状

歯肉の症状と歯槽骨の症状に分けられます。

歯肉の症状は、腫れや発赤、出血、痛みです。

そして歯槽骨の症状は、歯槽骨が吸収です。

インプラント自体の症状

インプラントの動揺や、インプラントと歯冠部分の人工歯の接続部分の露出です。

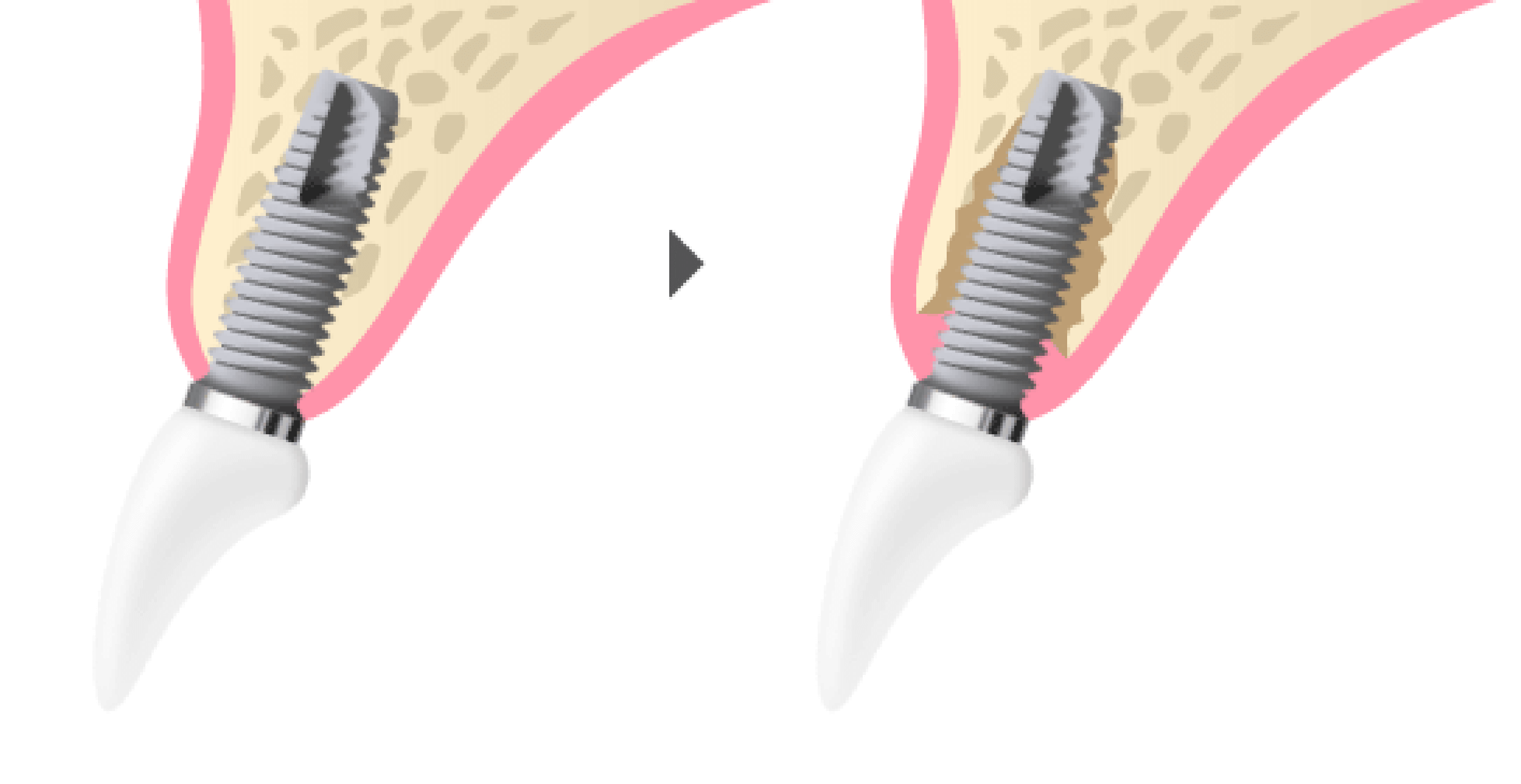

周囲炎の進み方

自覚症状はほとんどありません。歯周病と一緒でほとんど痛みもありません。

気付くとしたら、歯肉の腫れです。

周囲炎は、周囲粘膜炎から始まり、やがて周囲炎に進行します。

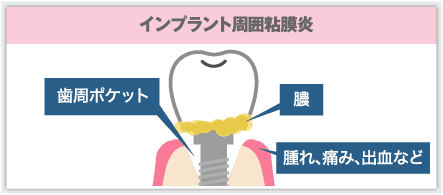

①インプラント周囲粘膜炎

インプラント周囲粘膜炎は、まず周囲の歯肉が赤みを帯びて腫れ始めます。

しばらくすると、腫れが強くなり、痛みや出血を生じるようになります。

そして、インプラントと歯肉との間に、歯周ポケットという溝ができます。

歯周ポケットの中は細菌の温床となり、そこから細菌感染が広がっていきます。

このため、歯周ポケットから膿が出るようになります。

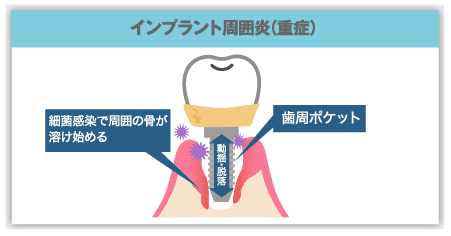

②インプラント周囲炎

周囲歯肉が腫れたり痛んだりしているだけの状態では、インプラント自体にはあまり症状は現れません。

しかし、症状が進行し、細菌感染が起こると、周囲の骨が溶かされるので、少しずつ動き始めます。

歯磨きの時や歯間ブラシをした時に出血が必ずある場合は、インプラント歯周炎の可能性が高いでしょう。

歯肉が著しく腫れ、痛みが出た時にはかなり進行していて、もう取り返しがつかないという事になります。

さらに、インプラント自体がグラグラしてくることもありますが、これは末期です。

支える骨が無くなり、抜け落ちてしまいます。

また、周囲の骨が溶かされることで、歯肉も痩せ始め、少しずつ下がり、インプラントと歯冠部分の接合部が露出することもあります。

このように、これといった自覚症状がありませんので、気付いたときに手遅れになりがちです。

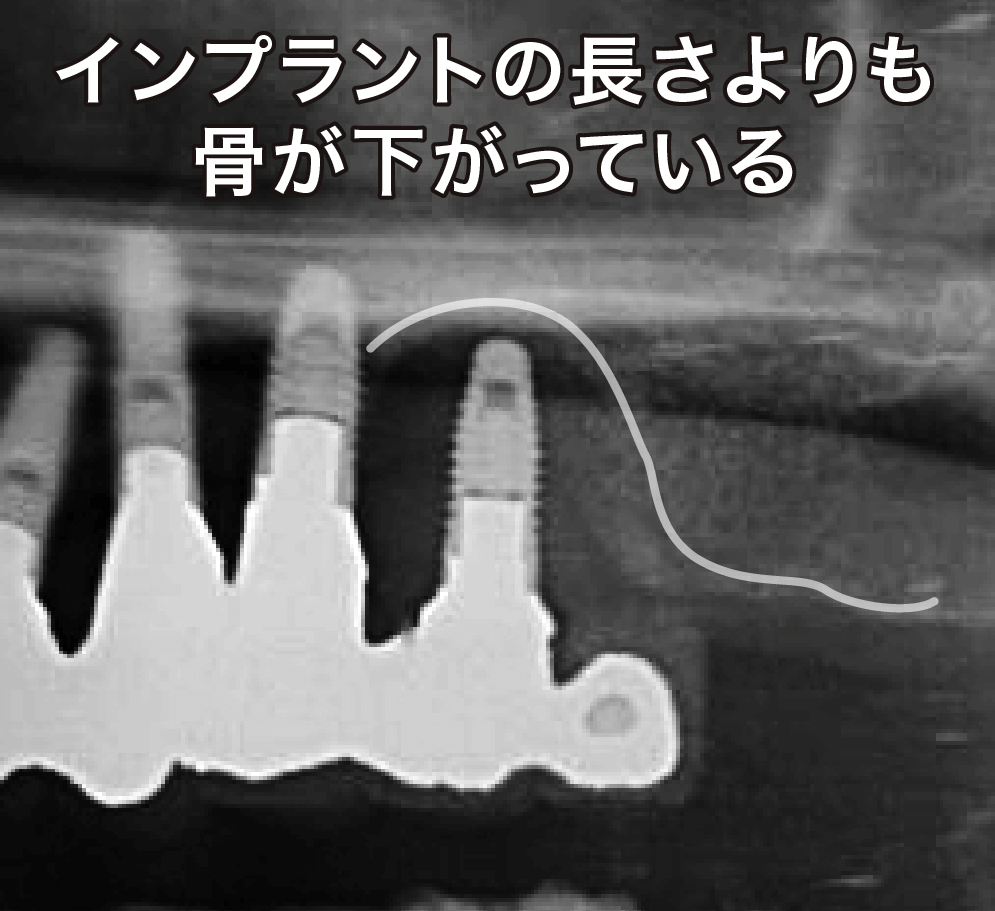

画像

このレントゲン画像はインプラント周囲炎の末期です。

もう周囲には骨がありません。清掃状態が悪い状態が続いていた様子です。

当院を受診された時にはすでにこの状態でした。

上部構造(つけている歯)を切り離したら、インプラントはすでに脱落している状態でした。

痛み

基本的に痛みは伴いません。自覚が全くなく症状が進行することがほとんどです。

もし痛みが出るとしたら、歯槽骨が吸収している部分の炎症が急性化した時に、腫れや強い痛みが出ます。痛みが出た時には骨の吸収がある程度進んでいますので、炎症を改善できるかどうかは分かりません。

もし改善できない程であれば、インプラントを除去しなくてはいけません。

放置してしまうと

放置すると骨の吸収が進み、インプラントがグラつき始めます。

ぐらついているということは、既に骨との結合が失われているという事なので、インプラント自体の抜去が必要です。このように、周囲炎を放置すると必ず脱落します。

周囲炎を予防するには

周囲炎は、実は予防できる病気です。

ブラッシング

インプラント周囲炎の原因は、周囲についたプラークです。

なぜなら、周囲のプラークは、インプラント周囲炎の原因菌の巣だからです。

したがって、予防するためには、丁寧なブラッシングでプラークを取り除くことが大切です。

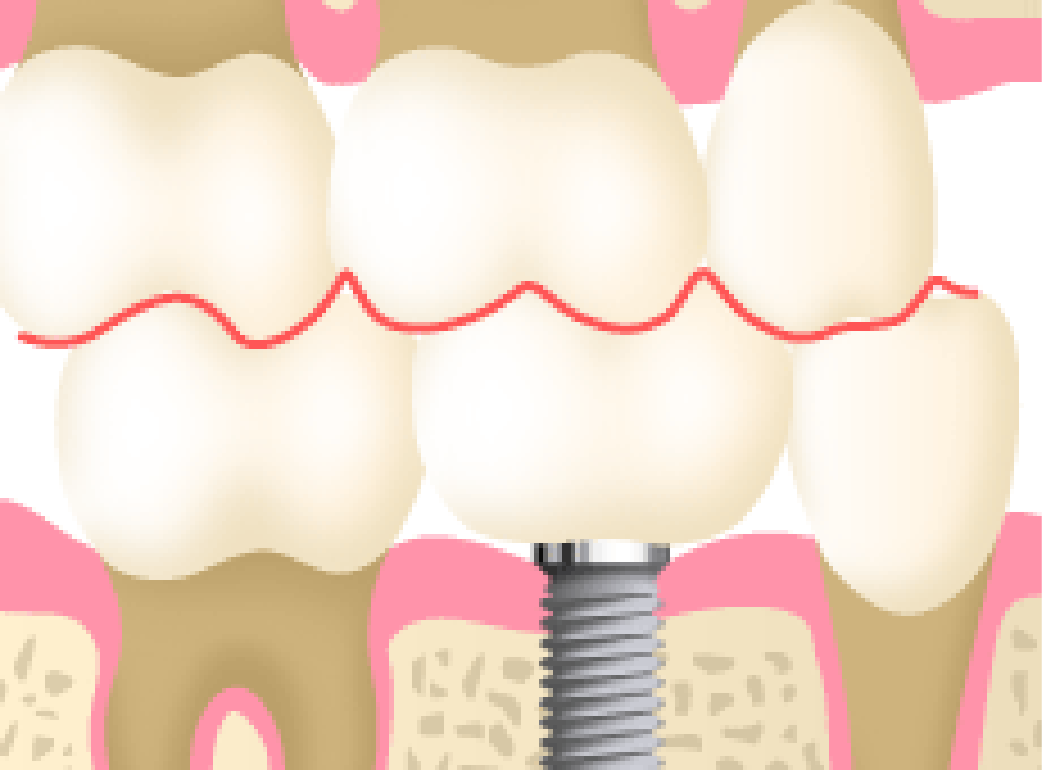

歯ブラシで磨くだけでなく、隣の歯との間を歯間ブラシできれいにすることも忘れないようにしてください。

当院ではインプラントに歯が入った時点で歯磨き指導を行います。

形や連結状態、歯肉の形によって清掃道具は様々です。

清掃に欠かせないのは歯ブラシと歯間ブラシです。

歯間ブラシには様々なサイズがあります。状態にあった歯間ブラシの選択は歯科医師もしくは歯科衛生士が行います。また、状態によってはデンタルフロスの使用も必要です。

生活習慣の見直し

日常の何気ない生活習慣の中には、インプラント周囲炎を発症、もしくは悪化させかねないリスク因子があります。

具体的には、喫煙習慣、歯ぎしりや食いしばりなどの噛み合わせの癖、口呼吸などです。

バコを吸うと、タバコの煙に含まれている一酸化炭素がお口の組織への酸素を奪いますし、ニコチンの影響で血管が収縮し、お口の組織への血液の流れを悪くしてしまいます。

免疫力も低下します。

歯ぎしりや食いしばりの癖があると、過剰な力が加わり、インプラントの周囲組織を傷めてしまう原因になります。

口呼吸は、唾液を蒸発させてお口を乾燥化します。

唾液は、汚れを洗い流したり、細菌の活動を抑えたり、傷の治りを促進したりと、さまざまな作用でお口の環境を守っています。

口呼吸をすると唾液の働きが低下するため、唾液がインプラントの周囲組織を守れなくなります。

これらのようにインプラントに悪影響を及ぼす生活習慣がある方は、それらを見直すこともとても大切です。

メインテナンス

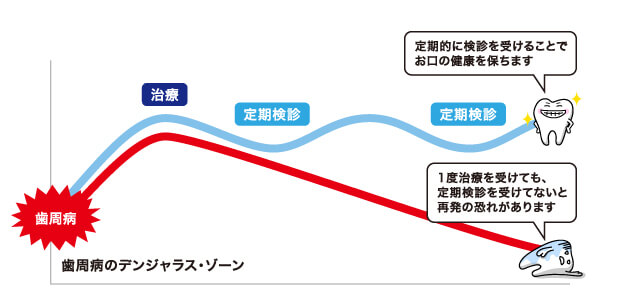

周囲炎を防ぐためには、歯科医院で定期的にメインテナンスを受けることも大切です。

歯科医院でのメインテナンスでは、磨き残しているところのプラークの除去、歯ブラシでは取れない歯石の除去、噛み合わせの状態のチェックなどを行います。

プラークの除去は、周囲炎の原因菌を取り除くために大切ですし、歯石は新しいプラークが付着する土壌になるので除去はやはり重要です。

また、噛み合わせは、日々少しずつ変わっているので、定期的な噛み合わせのチェックも欠かせません。

このようにメインテナンスは、インプラントの寿命に関係する重要な処置です。

定期検診

歯磨きのモチベーションは徐々に下がっていく事が多くみられます。

当院では定期検診をしていますので、常に高い歯磨きモチベーションを保つことが可能です。

また、咬み合わせのチェックやレントゲン検査を行い、骨に異常が無いかをチェックします。

定期検診を継続する事がインプラントの寿命を延ばす事につながります。

まとめ

今回は、インプラント周囲炎についてお話ししました。

インプラント周囲炎は、まず周囲粘膜炎から始まり、インプラント周囲炎に進行していきます。

歯肉の炎症症状から始まり、やがて歯槽骨の吸収が生じるところなど、歯周病ととてもよく似ています。

予防法も似ていて、

①プラークコントロール

②生活習慣の見直し

③定期的なメインテナンスでの歯のクリーニングなどです。

インプラントを入れた方は、少しでも長持ちさせるために、周囲炎の予防法をぜひご参考にしてください。

当院は、インプラント治療の専門知識や経験が多い歯科医院です。

周囲炎の予防に関心のある方は、当院で一度ご相談ください。